「焚き火で着火後に火が消えてしまうのはなぜ?」

「焚き火ではどんな薪の置き方が良いの?」

「焚き火で燃焼を安定させるための薪の置き方を知りたい!」

こちらの記事はこのような疑問や要望をお持ちの方に向けて書いています。

キャンプを楽しむ上で「焚き火」は欠かせないイベントのひとつではないでしょうか。

焚き火には、調理の際の熱源としたり、暖をとったり、のんびり眺めてリラックスしたりと、様々な役割があります。

キャンプで重要なイベントのひとつである焚き火ですが、焚き火の炎を安定的に継続させるためには、熱源、酸素、可燃物を継続的に共存させる必要があります。

この中でも、焚き火で燃えている部分に安定的に酸素を送り込むためには、薪の置き方は重要なポイントです。

例えば、薪を密接させて置いてしまうと、酸素が途絶えて炎が消えてしまいます

また、焚き火では、調理の熱源のための焚き火、暖をとるための焚き火、眺めるための焚き火といったシーン毎に求められる炎の強さがあります。

このため、焚き火では、薪の置き方によって炎の強さをコントロールすることが大切です。

そこでこちらの記事では、「焚き火ではどんな薪の置き方があるのか」といった点や、「薪の置き方毎の特徴やメリット・デメリット」、「キャンプのシーン毎の薪の置き方実用例」を解説します。

季節を選ばず1年を通してキャンプに行く筆者が、普段のキャンプで実際にやっている薪の置き方を詳しく解説します

- 焚き火ではどんな薪の置き方があるのかを知りたい人

- 薪の置き方毎の特徴やメリット・デメリットを知りたい人

- キャンプのシーン毎の薪の置き方実用例を知りたい人

- 焚き火ではどんな薪の置き方があるのかを知ることができる

- 薪の置き方毎の特徴やメリット・デメリットを知ることができる

- キャンプのシーン毎の薪の置き方実用例を知ることができる

薪の針葉樹と広葉樹の特徴の違いについては以下の記事をご覧ください。

結論

先に結論を記載します。

焚き火での薪の置き方6つを紹介

焚き火での6つの薪の置き方は以下のとおりです。

- 井桁型

- 合掌型・閉じ傘

- 合掌型・開き傘

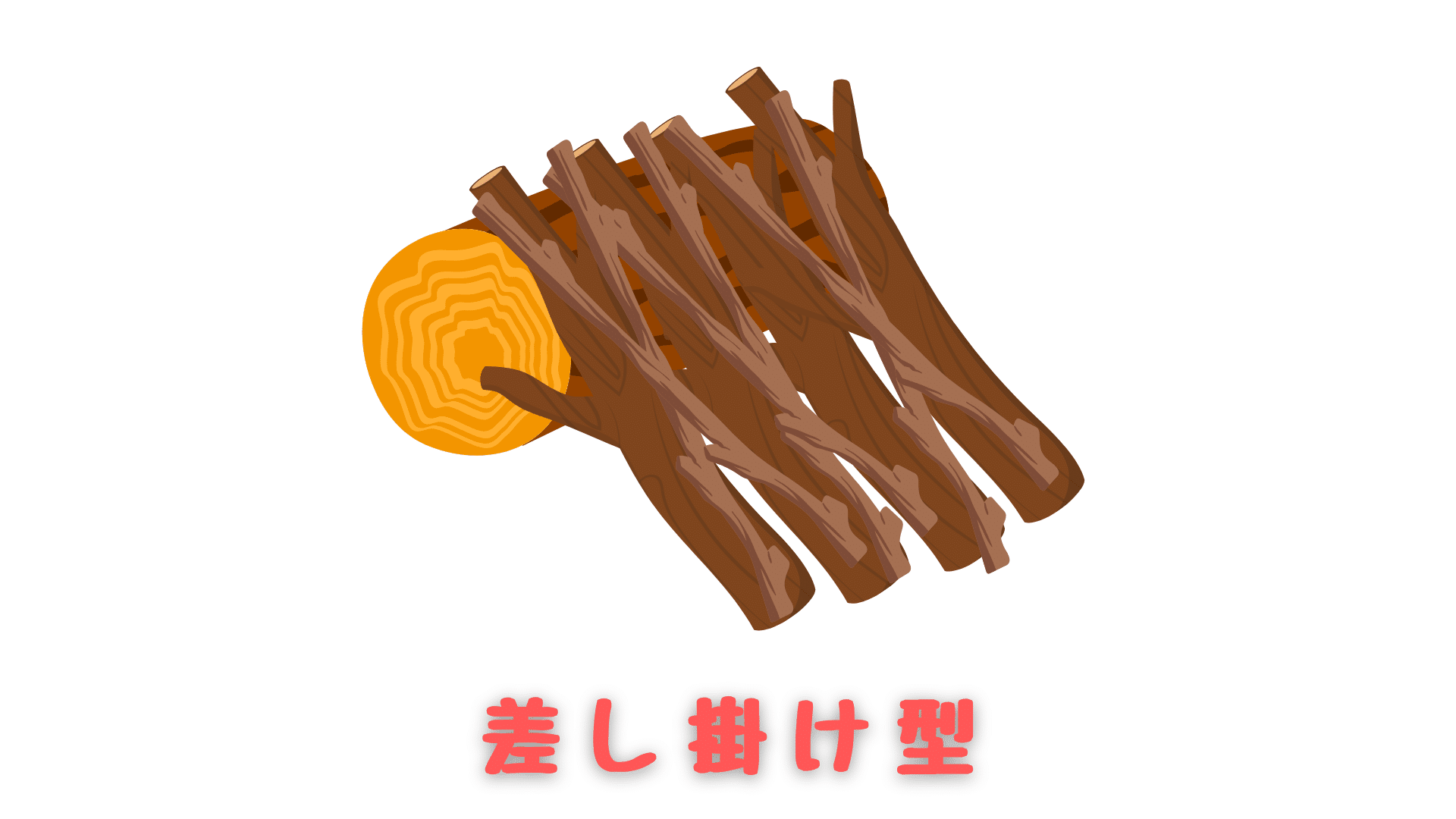

- 差し掛け型

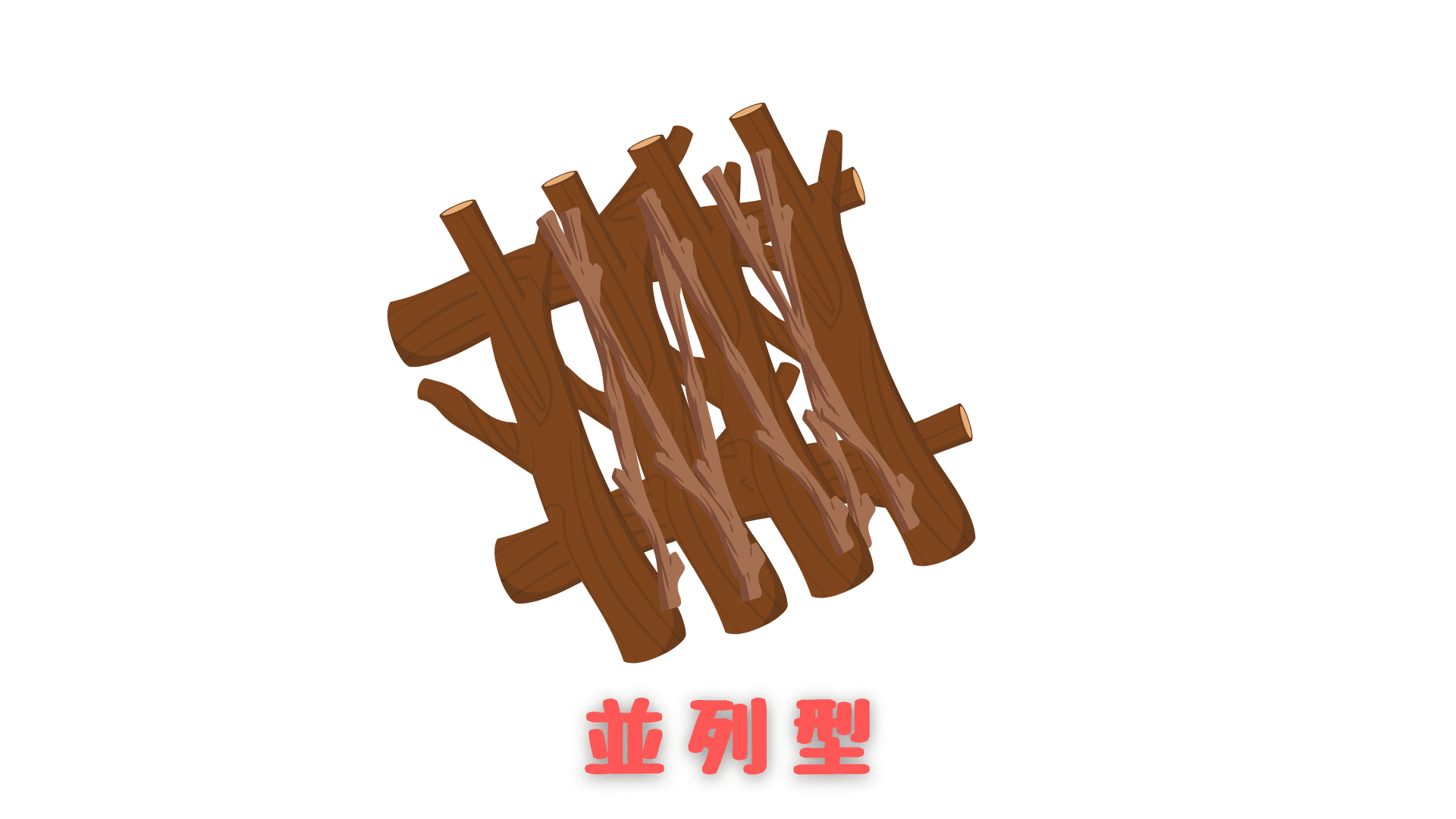

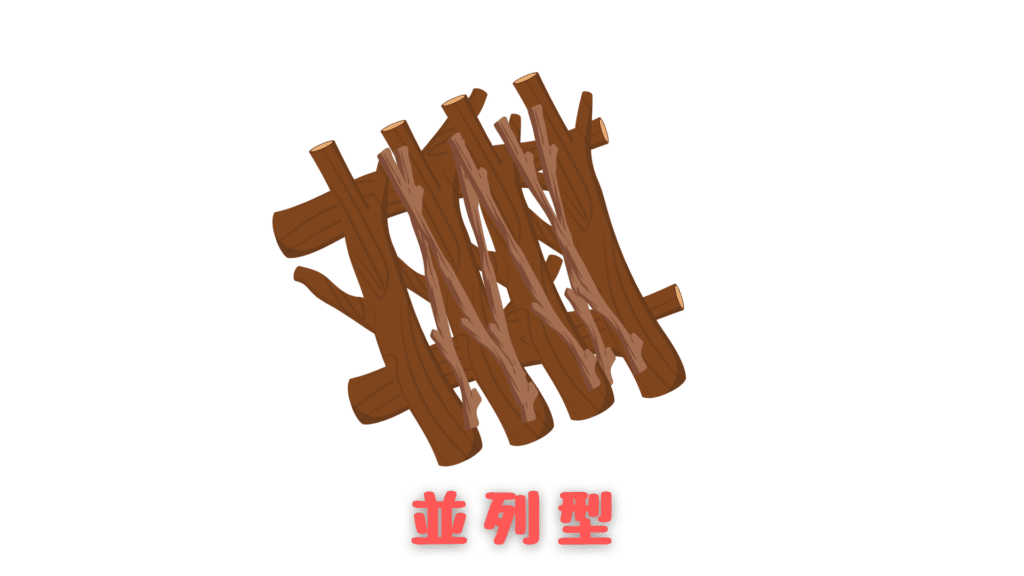

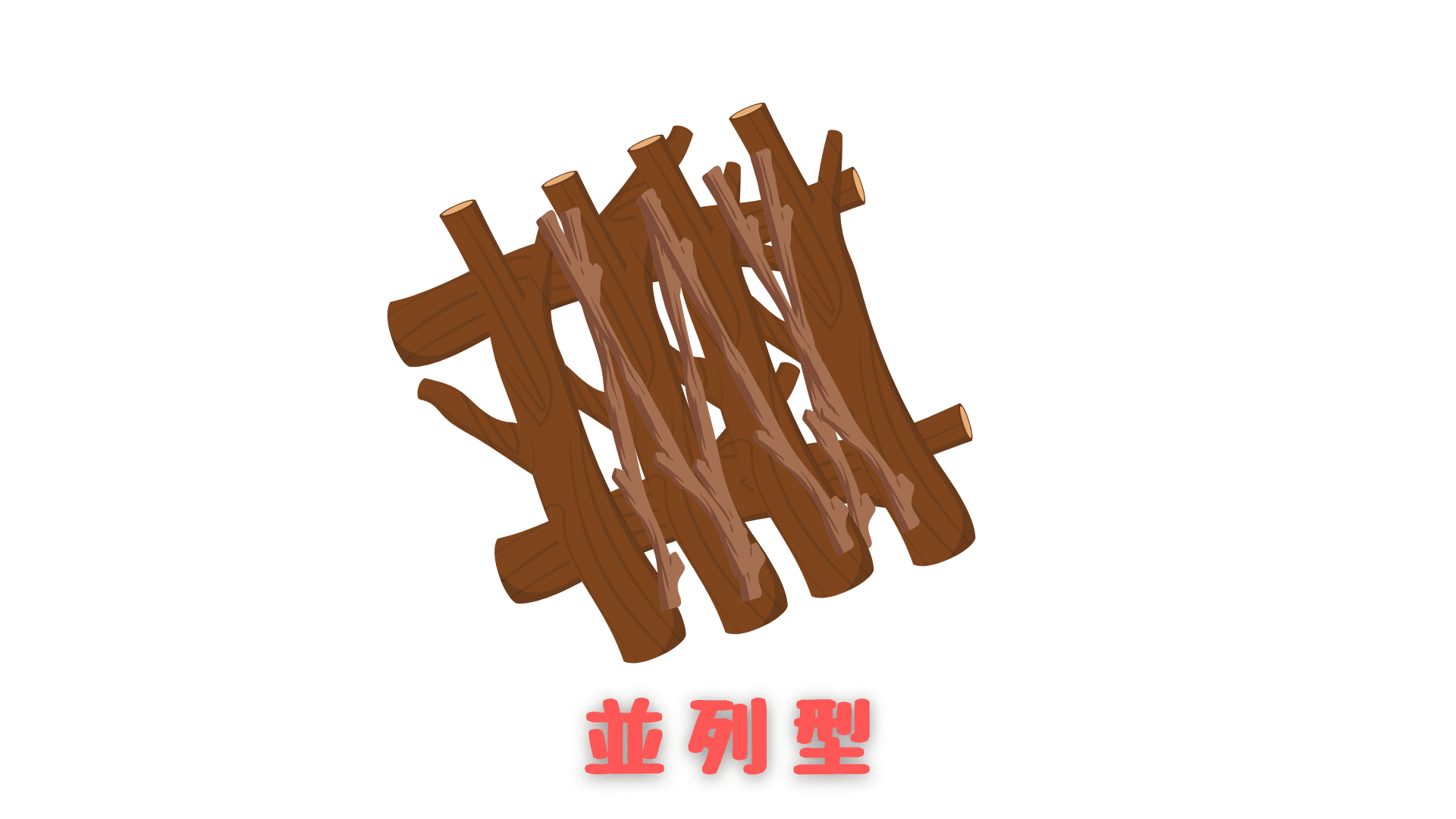

- 並列型

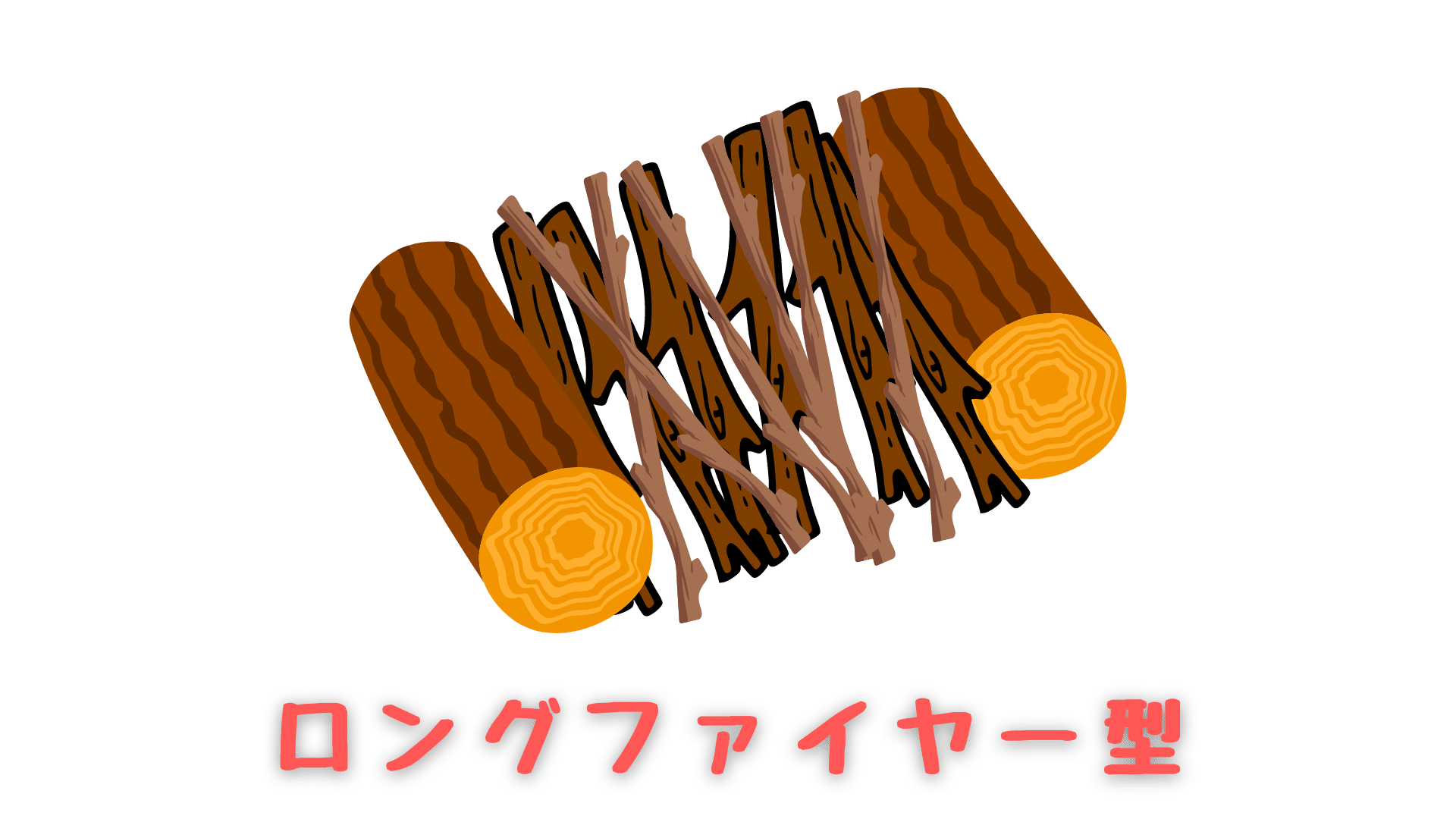

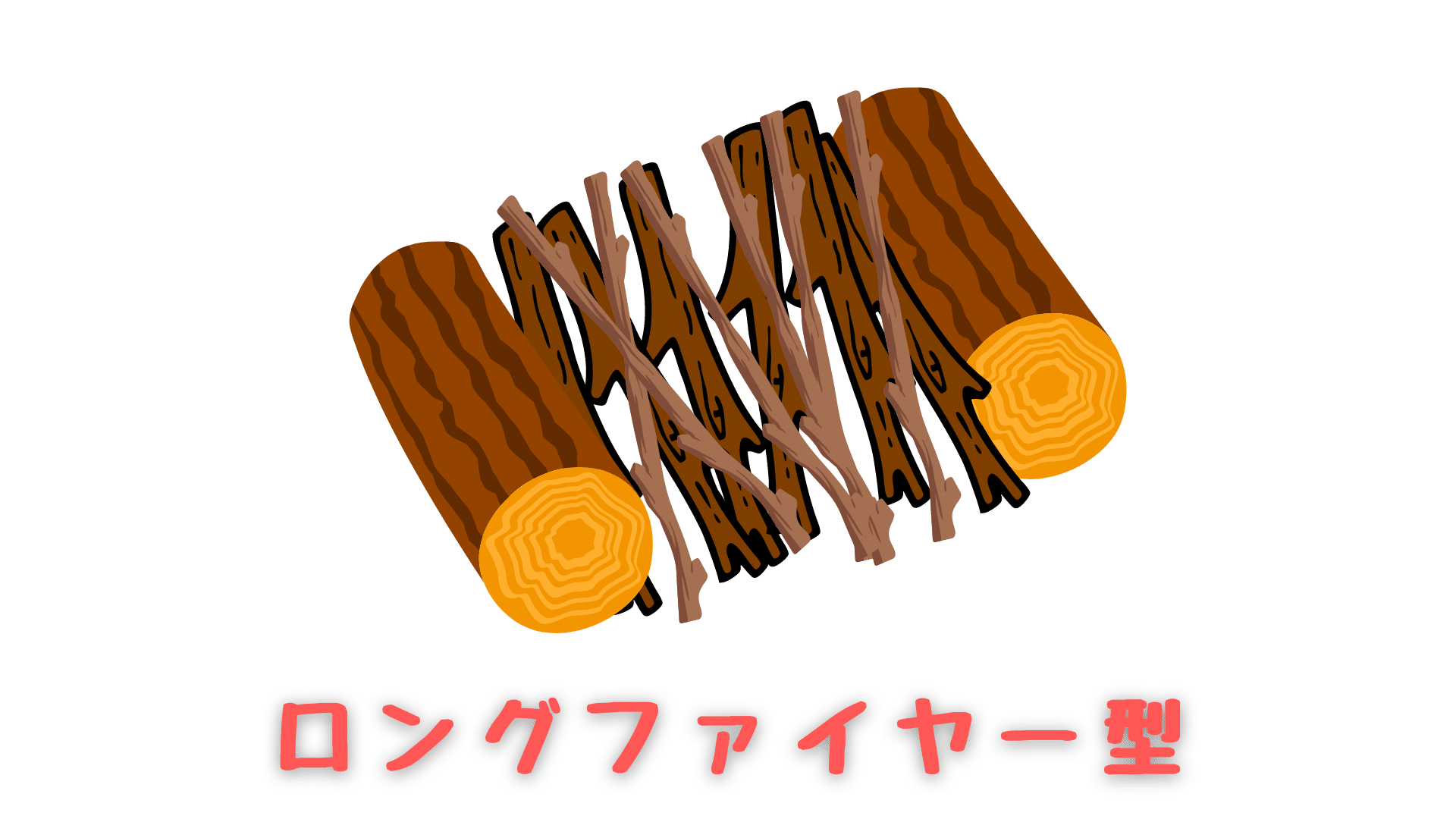

- ロングファイヤー型

薪の置き方毎の特徴やメリット・デメリットを解説

薪の置き方毎の特徴やメリット・デメリットは以下のとおりです。

| 薪の置き方 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

井桁型 | 薪を井の字型に配置する薪の置き方。 炎が非常に強く大きくなる特徴がある。 薪の消費量も多くなる。 | 炎が大きく強く燃え上がりエンターテイメント性のある焚き火を楽しめる。 | 炎が強いため、弱火でする調理には向かない。 薪の消費量が多くなる。 |

合掌型・閉じ傘 | ティピ―型とも呼ばれる薪の置き方。 傘状に立てるように薪を置く方法で、酸素が燃焼部に供給されやすいため、井桁型と同様に炎が非常に強く大きくなる特徴がある。 炎が大きくなるため、薪の消費量も多くなる。 | 炎が大きく強く燃え上がりエンターテイメント性のある焚き火を楽しめる。 炎の形が綺麗で焚き火をしている感がより強く味わえる。 | 井桁型と同様に炎が強いため、薪の消費量が多くなる。 |

合掌型・開き傘 | インディアン型とも呼ばれる薪の置き方。 薪を寝かせて放射状に置く方法で、中心部から徐々に燃焼させる薪の置き方。 炎がさほど強くならないため火力が必要な調理等には向かないものの、薪の消費量を抑えることができる。 | 中心部から徐々に燃焼させていくため、薪の消費量を押さえられる。 炎が強すぎないため、調理の熱源にも使いやすい。 | 炎がさほど強くなく、大きくもないため、エンターテイメント性には欠ける。 炎が消えてしまわないように薪の配置に注意が必要。 また、大きなスペースを要する薪の置き方のため、大きな焚き火台が必要。 |

差し掛け型 | 1つの大きな薪に、複数の小さめの薪を寄りかからせる薪の置き方。 薪の設置が容易で酸素も供給されやすい置き方であるものの、空気が通りやすく火床の熱が逃げやすいため風防グッズを組み合わせて使用するのがオススメ。 | 薪の配置が容易。 燃焼部へ酸素が供給されやすい。 | 薪を寄りかからせるため焚き火台とのスペースが大きく、火床の熱が逃げやすい。 炎が消えないように注意が必要。 |

並列型 | 2つの大きめの薪の上に小さめの薪を並列に置く方法。 下に置いた大きめの薪が下駄となって空間ができるため酸素が燃焼部に供給されやすく、薪の安定性もあり、炎も程よい強さのため調理の火種として使いやすい方法。 炎が大きくは燃え上がらないためエンターテイメント性はないものの、アウトドアとしては実用的な薪の置き方。 | 炎が薪で覆われるため火床の熱が逃げにくく、炎の強さや大きさも程よいため調理の熱源に使いやすい。 また、薪を並べて配置するため安定性があり、薪の上に調理器具を載やすい。 | 薪が密接しすぎていると、燃焼部への酸素の供給が遮られて炎が消えてしまうことがある。 また、薪を置くのにスペースを要するため、大きめの焚き火台が必要。 |

ロングファイヤー型 | 大きめの薪を両端に置き、その間に小さめの薪を並列に配置する方法。 野営で用いられることが多い薪の置き方で、大きめの薪が風よけとなるため、風防グッズを用いなくても風に強いのが特徴。 空気の通り道が若干遮られがちではあるものの、薪の安定性があるため調理にも向いている実用的な薪の置き方。 | 炎の強さと大きさが程よいため調理の熱源に使いやすい。 また、並列型と同様に薪を並べて配置するため、薪の上に調理器具を乗せやすい。 | 薪が密接しすぎていると、燃焼部への酸素の供給が遮られて炎が消えてしまうことがある。 |

キャンプのシーン毎の薪の置き方実用例を紹介

キャンプのシーン毎の薪の置き方実用例は以下のとおりです。

焚き火初期(着火時~着火してすぐ)には、炎が安定せず消えやすいため、「井桁型」や「合掌型・閉じ傘」、「並列型」のように炎が維持されやすい薪の置き方がオススメ。

炎が安定した後は、炎が維持されやすい薪の置き方をしていると薪の消費量が多くなってしまうため、「合掌型・開き傘」や「並列型」、「ロングファイヤー型」のように炎の強さや大きさが程よい薪の置き方がオススメ。

調理をする際には、炎が程よい強さの「合掌型・開き傘」や、薪の上に調理器具を置きやすい「並列型」、「ロングファイヤー型」がオススメ。

以降で紹介を解説します!

焚き火での6つの薪の置き方を特徴と共に紹介

本章では、焚き火での主要な薪の置き方と置き方毎の特徴をご紹介します。

燃焼が継続するためには、「可燃物」と「支燃物(酸素など)」と「着火エネルギー」の三つの要素が揃う必要があります。

焚き火で言うと、可燃物は薪、支燃物は酸素、着火エネルギーは火種や焚き火の炎ですね

この三要素の中でも、燃焼部への酸素の供給を左右するのが「薪の置き方」です。

例えば、着火してすぐの炎が弱い時に、酸素の供給がされにくい薪の置き方をしてしまうと、炎が消えてしまいます。

また、炎がある程度大きくなってからも燃焼しやすい薪の置き方をしていると、薪がすぐになくなってしまいます。

このため、薪の置き方毎の特徴を理解して焚き火を楽しむことが大切です。

焚き火での主要な薪の置き方6つは以下のとおりです。

- 井桁型

- 合掌型・閉じ傘

- 合掌型・開き傘

- 差し掛け型

- 並列型

- ロングファイヤー型

以降では、薪の置き方毎の特徴を解説します。

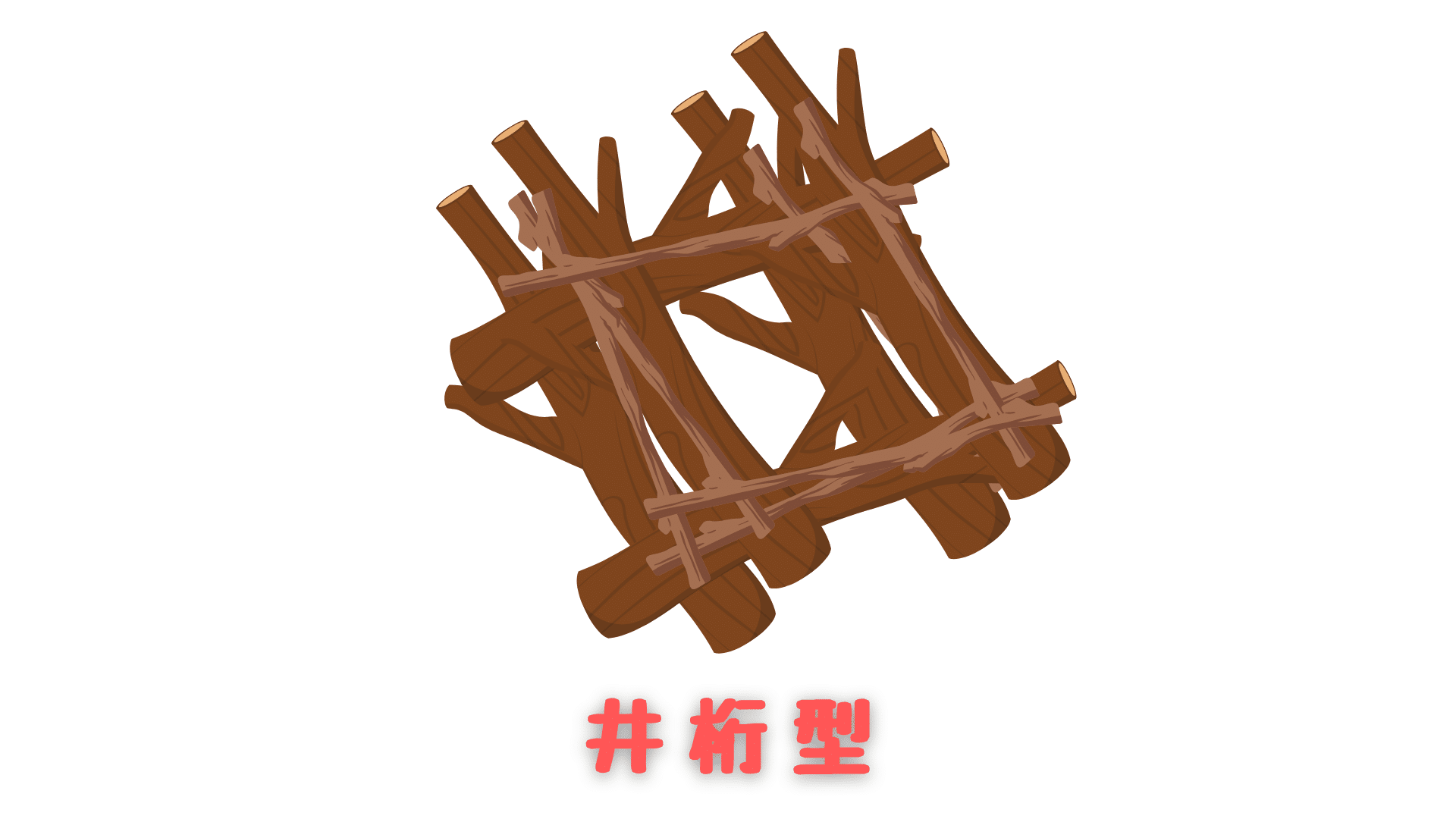

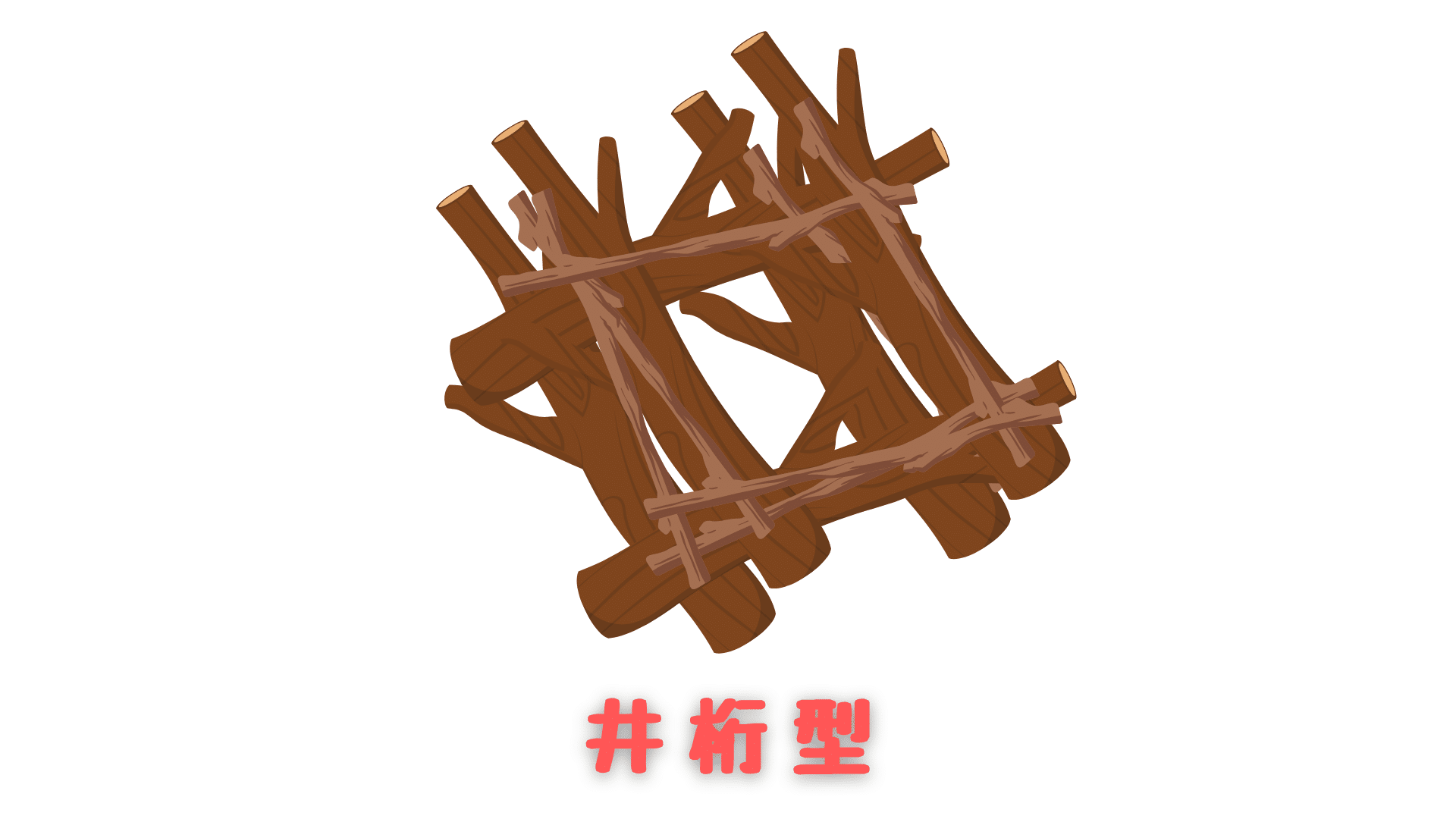

井桁型

井桁型は、上の画像のように薪を井の字型に配置する薪の置き方です。

キャンプファイヤーでも用いられる薪の置き方で、酸素が燃焼部に供給されやすく、炎が非常に強く大きくなる特徴があります。

炎が大きくなるため、薪の消費量も多くなります。

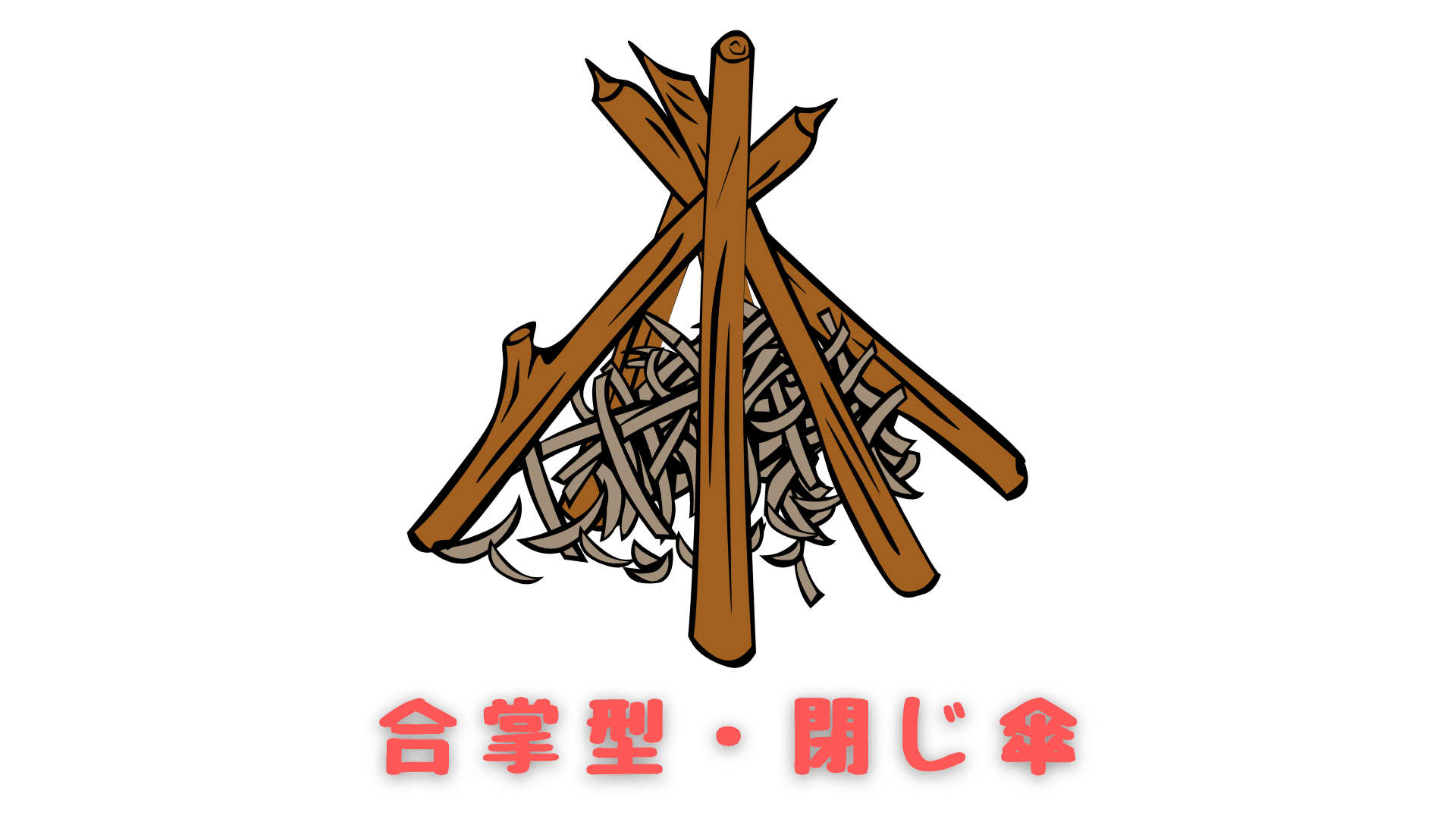

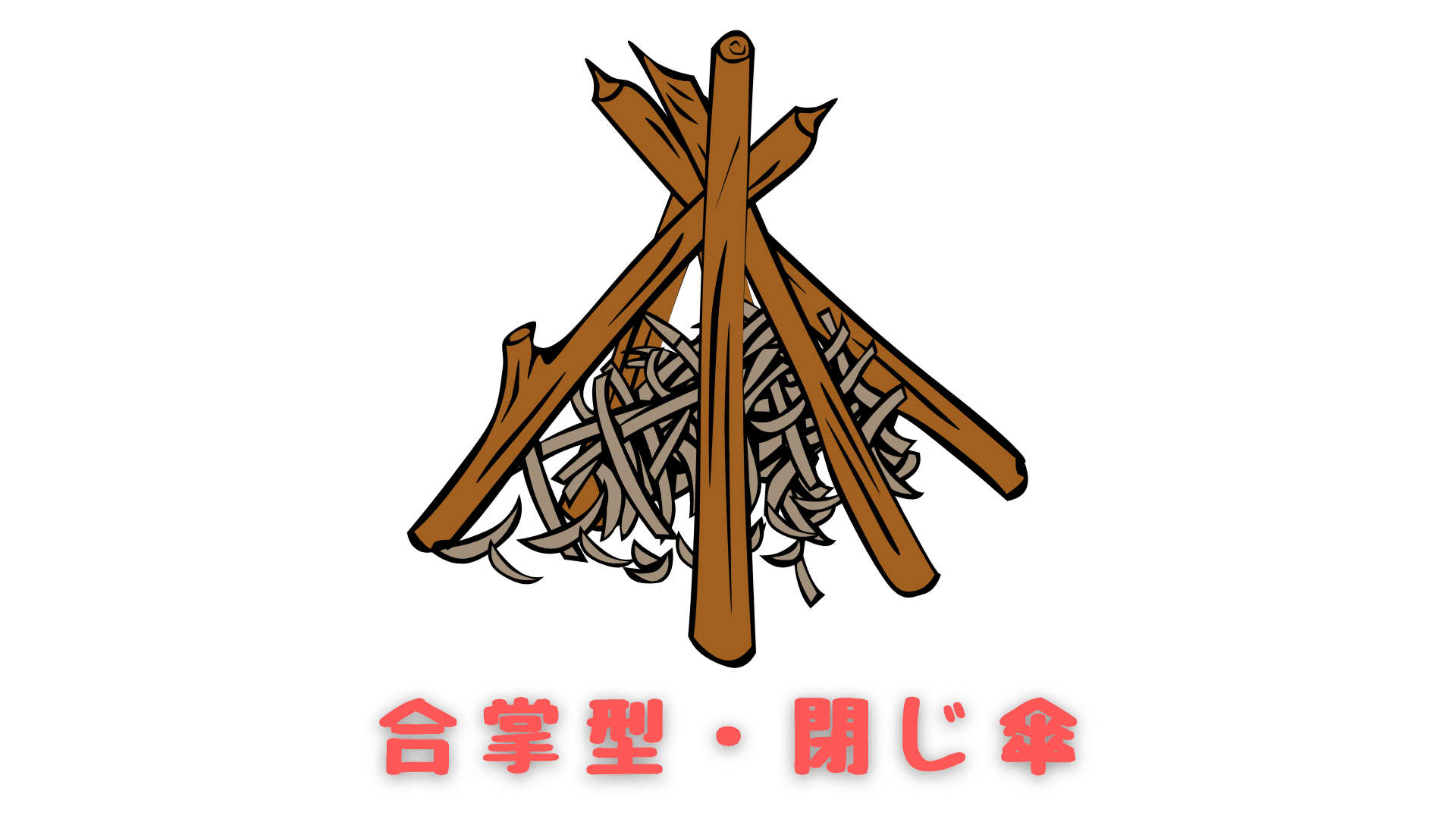

合掌型・閉じ傘

合掌型・閉じ傘はティピ―型とも呼ばれる薪の置き方です。

画像のように傘状に立てるように薪を置く方法で、酸素が燃焼部に供給されやすいため、井桁型と同様に炎が非常に強く大きくなる特徴があります。

炎が大きくなるため、薪の消費量も多くなります。

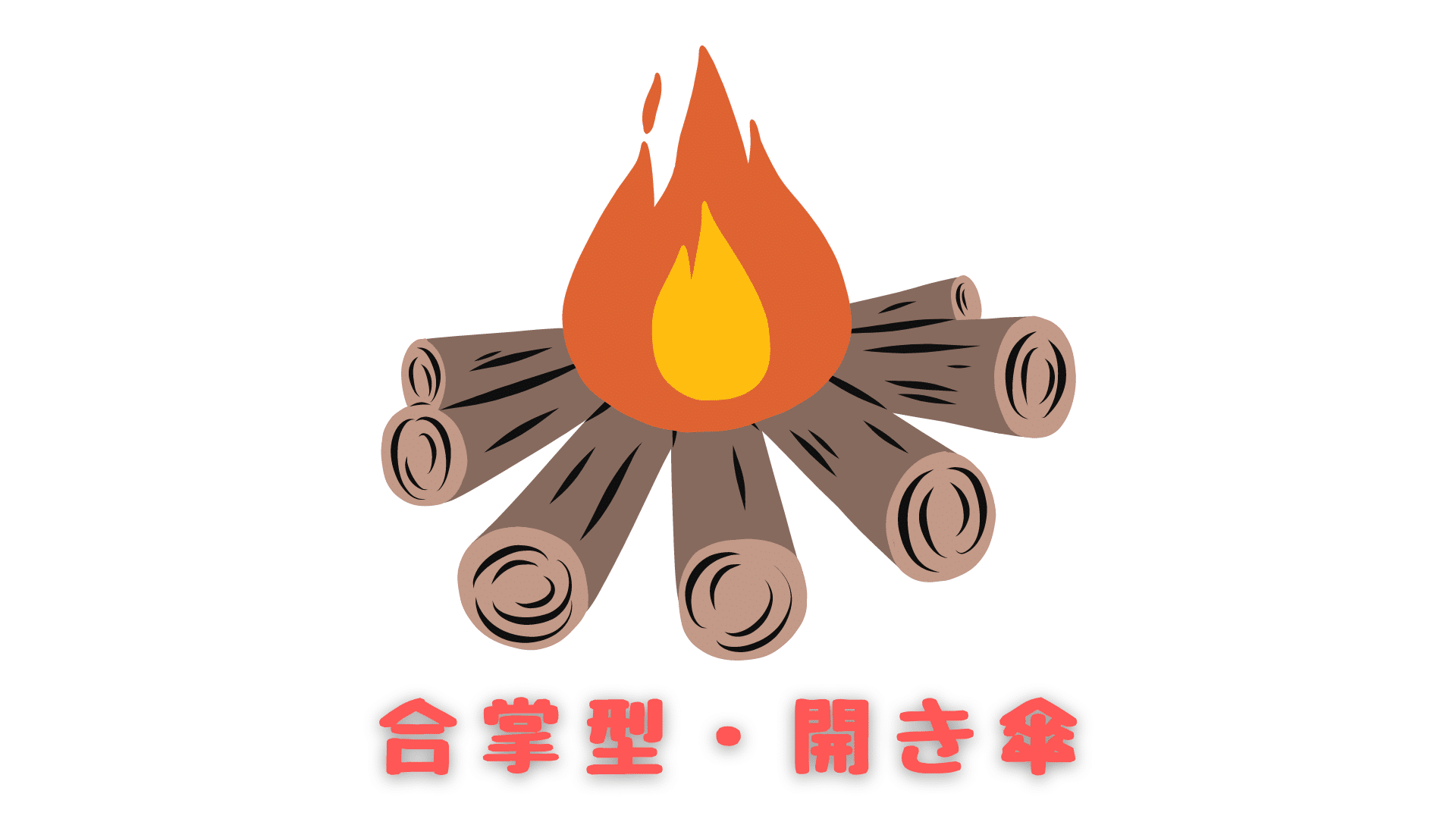

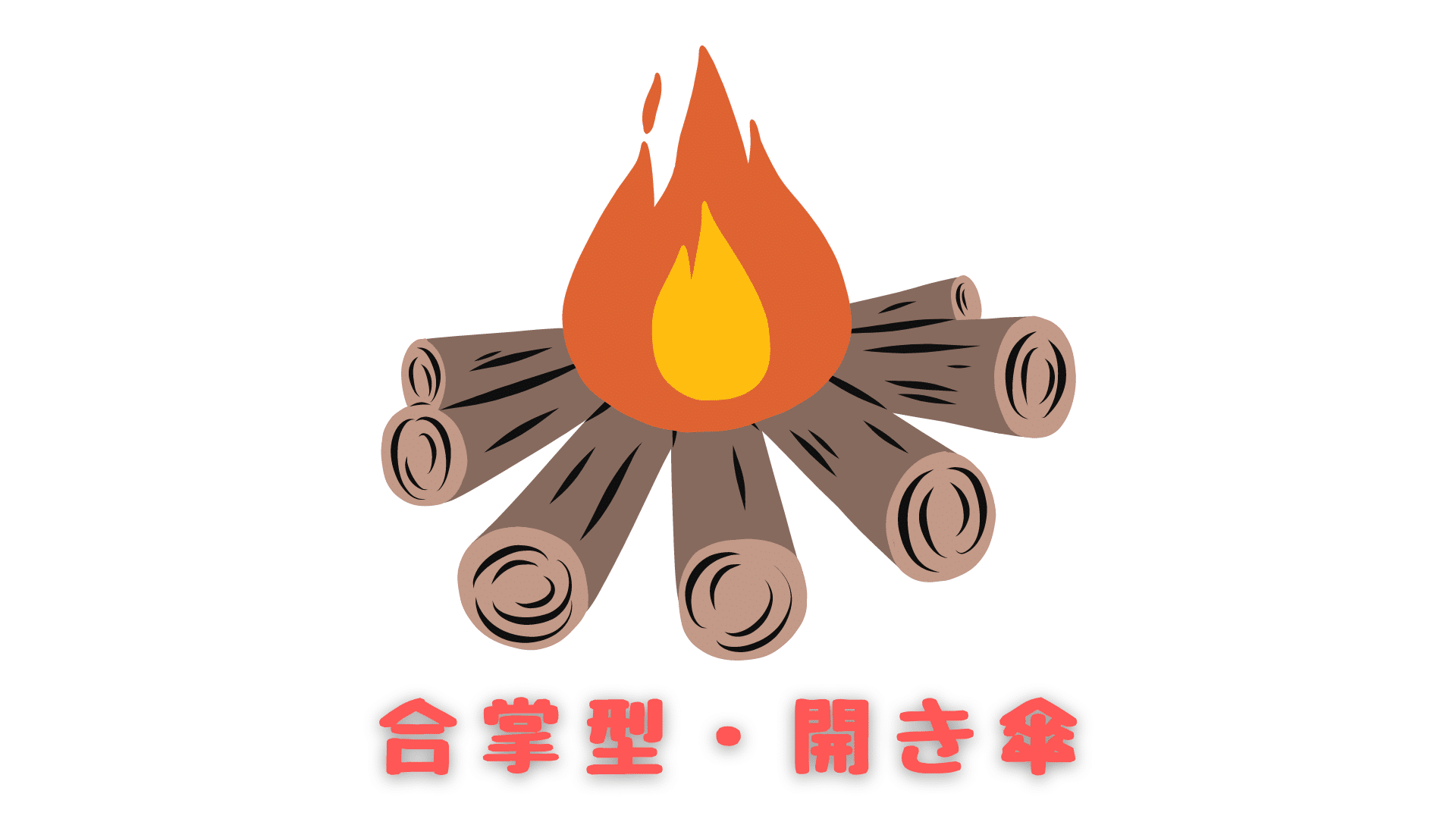

合掌型・開き傘

合掌型・開き傘はインディアン型とも呼ばれる薪の置き方です。

薪を寝かせて放射状に置く方法で、薪の中心部から徐々に燃焼させていく薪の置き方です。

炎がさほど強くならないため火力が必要な調理等には向かないものの、薪の消費量を抑えることができます。

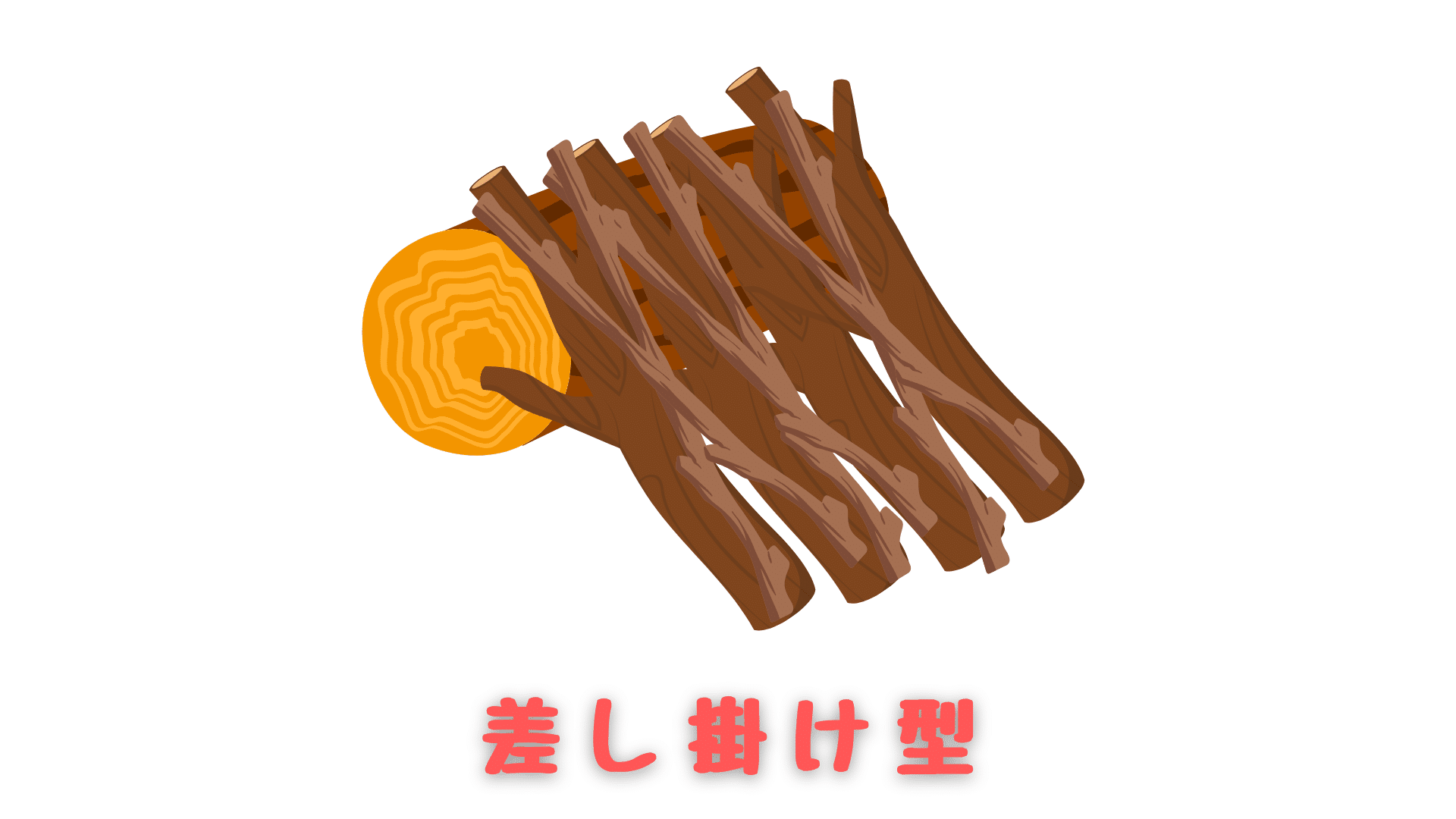

差し掛け型

差し掛け型は、1つの大きな薪に、複数の小さめの薪を寄りかからせる薪の置き方です。

薪の設置が容易で酸素も供給されやすい置き方ですが、空気が通りやすく火床の熱が逃げやすいため、風防グッズを組み合わせて使用するのがオススメです。

並列型

並列型は、2つの大きめの薪の上に小さめの薪を並列に置く方法です。

下に置いた大きめの薪が下駄となって空間ができるため酸素が燃焼部に供給されやすく、薪の安定性もあり、炎も程よい強さのため調理の火種として使いやすい方法です。

炎が大きくは燃え上がらないためエンターテイメント性はありませんが、アウトドアとしては実用的な薪の置き方です。

ロングファイヤー型

ロングファイヤー型は、大きめの薪を両端に置き、その間に小さめの薪を並列に配置する方法です。

野営で用いられることが多い薪の置き方で、大きめの薪が風よけとなるため、風防グッズを用いなくても風に強いのが特徴です。

空気の通り道が若干遮られがちではありますが、薪の安定性があるため調理にも向いている実用的な薪の置き方です。

薪の6つの置き方のメリットとデメリットを徹底解説

本章では、薪の置き方毎のメリットとデメリットを解説します。

6つの薪の置き方のメリットとデメリットは以下のとおりです。

| 薪の置き方 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

井桁型 | 薪を井の字型に配置する薪の置き方。 炎が非常に強く大きくなる特徴がある。 薪の消費量も多くなる。 | 炎が大きく強く燃え上がりエンターテイメント性のある焚き火を楽しめる。 | 炎が強いため、弱火でする調理には向かない。 薪の消費量が多くなる。 |

合掌型・閉じ傘 | ティピ―型とも呼ばれる薪の置き方。 傘状に立てるように薪を置く方法で、酸素が燃焼部に供給されやすいため、井桁型と同様に炎が非常に強く大きくなる特徴がある。 炎が大きくなるため、薪の消費量も多くなる。 | 炎が大きく強く燃え上がりエンターテイメント性のある焚き火を楽しめる。 炎の形が綺麗で焚き火をしている感がより強く味わえる。 | 井桁型と同様に炎が強いため、薪の消費量が多くなる。 |

合掌型・開き傘 | インディアン型とも呼ばれる薪の置き方。 薪を寝かせて放射状に置く方法で、中心部から徐々に燃焼させる薪の置き方。 炎がさほど強くならないため火力が必要な調理等には向かないものの、薪の消費量を抑えることができる。 | 中心部から徐々に燃焼させていくため、薪の消費量を押さえられる。 炎が強すぎないため、調理の熱源にも使いやすい。 | 炎がさほど強くなく、大きくもないため、エンターテイメント性には欠ける。 炎が消えてしまわないように薪の配置に注意が必要。 また、大きなスペースを要する薪の置き方のため、大きな焚き火台が必要。 |

差し掛け型 | 1つの大きな薪に、複数の小さめの薪を寄りかからせる薪の置き方。 薪の設置が容易で酸素も供給されやすい置き方であるものの、空気が通りやすく火床の熱が逃げやすいため風防グッズを組み合わせて使用するのがオススメ。 | 薪の配置が容易。 燃焼部へ酸素が供給されやすい。 | 薪を寄りかからせるため焚き火台とのスペースが大きく、火床の熱が逃げやすい。 炎が消えないように注意が必要。 |

並列型 | 2つの大きめの薪の上に小さめの薪を並列に置く方法。 下に置いた大きめの薪が下駄となって空間ができるため酸素が燃焼部に供給されやすく、薪の安定性もあり、炎も程よい強さのため調理の火種として使いやすい方法。 炎が大きくは燃え上がらないためエンターテイメント性はないものの、アウトドアとしては実用的な薪の置き方。 | 炎が薪で覆われるため火床の熱が逃げにくく、炎の強さや大きさも程よいため調理の熱源に使いやすい。 また、薪を並べて配置するため安定性があり、薪の上に調理器具を載やすい。 | 薪が密接しすぎていると、燃焼部への酸素の供給が遮られて炎が消えてしまうことがある。 また、薪を置くのにスペースを要するため、大きめの焚き火台が必要。 |

ロングファイヤー型 | 大きめの薪を両端に置き、その間に小さめの薪を並列に配置する方法。 野営で用いられることが多い薪の置き方で、大きめの薪が風よけとなるため、風防グッズを用いなくても風に強いのが特徴。 空気の通り道が若干遮られがちではあるものの、薪の安定性があるため調理にも向いている実用的な薪の置き方。 | 炎の強さと大きさが程よいため調理の熱源に使いやすい。 また、並列型と同様に薪を並べて配置するため、薪の上に調理器具を乗せやすい。 | 薪が密接しすぎていると、燃焼部への酸素の供給が遮られて炎が消えてしまうことがある。 |

「井桁型」のメリットとデメリット

井桁型のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット

炎が大きく強く燃え上がりエンターテイメント性のある焚き火を楽しめるのが井桁型のメリットです。

炎が強くなりやすいため、焚き火初期(着火してから炎の強さが安定するまで)の薪の置き方にも適しています。

デメリット

炎が強いため、弱火でする調理には向かない点が井桁型のデメリットです。

また、炎が強く薪が燃えやすいため、薪の消費量が多くなるのも井桁型のデメリットです。

「合掌型・閉じ傘」のメリットとデメリット

合掌型・閉じ傘のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット

井桁型と同様に、炎が大きく強く燃え上がりエンターテイメント性のある焚き火を楽しめるのが合掌型・閉じ傘のメリットです。

炎の形が綺麗で焚き火をしている感がより強く味わえる点も合掌型・閉じ傘のメリットです。

デメリット

井桁型と同様に炎が強く、薪の置き方も安定性がないため調理には向かない点がデメリットです。

また、炎が強く薪が燃えやすいため、薪の消費量が多くなるのも合掌型・閉じ傘のデメリットです。

「合掌型・開き傘」のメリットとデメリット

合掌型・開き傘のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット

合掌型・開き傘は中心部から徐々に燃焼させていくため、薪の消費量を押さえられる点が良い点です。

また、炎が強すぎないため、調理の熱源にも使いやすい点も合掌型・開き傘のメリットです。

デメリット

合掌型・開き傘の薪の置き方では、焚き火の炎がさほど強くならず、大きな炎にもならないため、エンターテイメント性には欠けます。

また、炎が穏やかであるため、焚き火中に炎が消えてしまわないように、適時薪の配置を変える等の注意が必要です。

さらに、合掌型・開き傘は大きなスペースを要する薪の置き方のため、大きな焚き火台が必要となります。

「差し掛け型」のメリットとデメリット

差し掛け型のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット

差し掛け型は薪の配置が容易な点がメリットです。

大きな薪をひとつ置き、そこに少し小さめの薪を大きめの薪に寄りかからせることで配置できます。

また、空気の通り道が確保されやすいため、燃焼部へ酸素が供給されやすい薪の置き方です。

デメリット

薪を寄りかからせるため焚き火台とのスペースが大きく、火床の熱が逃げやすい点が差し掛け型のデメリットです。

(差し掛け型のメリットとデメリットは表裏一体です)

このため、焚き火中に炎が消えてしまわないように注意が必要です。

「並列型」のメリットとデメリット

並列型のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット

炎が薪で覆われるため火床の熱が逃げにくく、炎の強さや大きさも程よいため調理の熱源に使いやすい点が並列型のメリットです。

また、薪を並べて配置するため安定性があり、薪の上に調理器具を載やすい点も調理向きです。

デメリット

薪が密接しすぎていると、燃焼部への酸素の供給が遮られて炎が消えてしまうことがあるのが難点です。

このため、適量の薪の配置を心がけることが大切です。

また、薪を置くのにある程度のスペースを要するため、大きめの焚き火台が必要です。

「ロングファイヤー型」のメリットとデメリット

ロングファイヤー型のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット

並列型と同様に、炎の強さと大きさが程よいため調理の熱源に使いやすい点がロングファイヤー型のメリットです。

また、並列型と同様に薪を並べて配置するため、薪の上に調理器具を乗せやすい点も調理向きです。

デメリット

並列型と同様に、薪が密接しすぎていると、燃焼部への酸素の供給が遮られて炎が消えてしまうことがあるのが難点です。

このため、適量の薪の配置を心がけることが大切です。

キャンプの焚き火での薪の置き方の実用例まとめ(シーン別)

本章では、ここまで解説した薪の置き方毎の特徴やメリット・デメリットを踏まえて、キャンプでのシーン毎の薪の置き方の実用例をご紹介します。

焚き火初期(着火時~着火してすぐ)には、炎が安定せず消えやすいため、「井桁型」や「合掌型・閉じ傘」、「並列型」のように炎が維持されやすい薪の置き方がオススメです。

炎が安定した後は、炎が維持されやすい薪の置き方をしていると薪の消費量が多くなってしまうため、「合掌型・開き傘」や「並列型」、「ロングファイヤー型」のように炎の強さや大きさが程よい薪の置き方がオススメです。

調理をする際には、炎が程よい強さの「合掌型・開き傘」や、薪の上に調理器具を置きやすい「並列型」、「ロングファイヤー型」がオススメです。

薪の置き方毎の特徴を理解してシーン毎に使い分けましょう!

まとめ

- 焚き火での主要な6つの薪の置き方は「井桁型」、「合掌型・閉じ傘」、「合掌型・開き傘」、「差し掛け型」、「並列型」、「ロングファイヤー型」

- 薪の置き方毎に特徴が異なりメリットとデメリットが異なる

- 焚き火の炎を消さないことと薪の消費量をおさえるために、シーン毎に薪の置き方を変えるのが実用的

焚き火の後片付けについては以下の記事をご覧ください。

コメント