(こちらの記事は2024年3月17日に更新されました)

「キャンプで焚き火をやってみたいけど、手順が分からない…」

「道具を揃えてやってみたけどうまく火が着かなくて困った…」

「焚き火の手順を分かりやすく解説してほしい!」

こちらの記事はこのような疑問や悩みをお持ちの方に向けて書いています。

キャンパーの皆さんがキャンプを始めるきっかけとなったといっても過言ではないキャンプイベントのひとつが「焚き火」ではないでしょうか。

焚き火は暖をとったり調理の熱源として活用できるほか、焚き火をただぼんやりと眺めているとリラックスできる効果があります。

焚き火は眺めているだけでも楽しい気分になってきますよね!

そんな焚き火ですが、慣れないうちは焚き火に必要な道具や薪の積み方が分からなかったり、そもそも火がつかなかったりと初心者キャンパーを悩ませる種になってしまうことがあります。

せっかく楽しむためにキャンプを始めたのに、焚き火がうまくできなくてキャンプの楽しさが半減した…なんてことになってしまっては悲しいですよね。

焚き火が上手にできるようになると、火加減をコントロールして調理に活用できたり、焚き火のカッコいい写真を撮ることができ、よりキャンプを楽しむことができます。

そして何より、焚き火をしていると「自分キャンプやってるな」という気分に浸れます

そこでこちらの記事では、焚き火をするために必要な持ち物を紹介し、焚き火でうまく火を着けるための具体的な手順を8つのステップで分かりやすく解説します。

季節を選ばず1年を通してキャンプに行く筆者が、これまでキャンプでやってきた焚き火の経験を踏まえて詳しく解説します

- キャンプで焚き火をするのに必要な持ち物を知りたい人

- 焚き火でうまく火を着けるための具体的な手順を詳しく知りたい人

- キャンプで焚き火をするのに必要な持ち物を知ることができる

- 焚き火でうまく火を着けるための具体的な手順を知ることができる

結論(焚き火に必要な持ち物と焚き火の手順8ステップ)

先に結論を記載します。

キャンプで焚き火をするのに必要な持ち物を紹介

キャンプで焚き火をするのに必要な持ち物は以下のとおりです。

- 焚き火台

- 焚き火シート

- 薪

- 薪割り台

- 斧又は鉈やナイフ

- 着火剤

- 火種(マッチ等)

- 耐熱グローブ

- 火ばさみ

- 火吹き棒

- バケツ又はウォーターバッグ

- 火消しツボ又は火消し袋

焚き火でうまく火を着けるための具体的な手順を8つのステップで解説

焚き火でうまく火を着けるための手順(8つのステップ)は以下のとおりです。

- 【STEP1】焚き火シートと焚き火台を準備する

- 【STEP2】非常用の水と火消しツボなどを準備する

- 【STEP3】薪割りをする(小・中・大のサイズ分けをイメージする)

- 【STEP4】着火剤と薪を焚き火台にセットする(空気の通り道を確保する)

- 【STEP5】着火する(火傷に要注意)

- 【STEP6】炎を育てる(薪のサイズを徐々に大きくしつつ火吹き棒で空気を送る)

- 【STEP7】焚き火中は炎から目を離さない(焚き火を維持しつつ安全監視をする)

- 【STEP8】終わったらきちんと片付ける(焚き火台への水かけは厳禁)

以降で詳細を解説します!

そもそも焚き火はなぜ燃え続けるの?燃焼のメカニズムを解説

焚き火に必要な道具や焚き火の手順の説明をする前に、そもそも火がつくのはどんなメカニズムなのか、焚き火のように燃焼を続けるためには何が必要なのかを解説します。

焚き火のようにものが燃えるためには「可燃物」と「支燃物(酸素など)」と「着火エネルギー」の三つの要素が揃う必要があると言われており、どれかひとつでも欠けると燃焼の継続はできないと言われています。

総務省消防庁の『消防研究センター』のホームページにおいても、「ものは、なぜ燃えるのですか。」という質問に対して以下のように回答されています。

(抜粋)消防研究センター回答

「ものが燃える」とは、可燃物と支燃物(酸素など、可燃物に結びついて可燃物を燃やすもの)が、着火源から熱をもらうことにより、高温で高速の発熱反応を起こし、可燃物と支燃物の化学エネルギーが熱と光のエネルギーに変換される現象を指します。

安定な物質が火気や電気火花などから熱をもらって高温になると、熱運動のエネルギーが増え、物質間で激しい衝突を起こしやすくなります。衝突の激しさがあるレベルに達すると、衝突した物質どうしが相互作用を起こし、物質を構成している原子どうしの結びつき(化学結合)に変化が生じます。

(中略)

ものが燃えることを燃焼と言い、火の三角形は燃焼の3要素とも言います。

<燃焼の3要素>

・可燃物……燃えるもの

・支燃物……可燃物に結びついて可燃物を燃やすもの

・着火エネルギー……燃えるのに必要な熱

ものはなぜ燃えるのか 『総務省消防庁 消防研究センター』

つまり、燃焼を継続させるためには、可燃物と支燃物と着火エネルギーが継続的に共存する必要があります。

焚き火で言うと、可燃物は薪(焚き付けを含む)、支燃物は酸素、着火エネルギーは火種(着火初期)又は焚き火の火(燃焼継続期)ということになります。

焚き火をうまく継続させるには、薪と酸素と火が共存し続けることが大切ですね!

当たり前かもしれませんが、焚き火を楽しむためにはこれが最も重要なポイントです

焚き火をするためには何が必要?焚き火に必要な持ち物を紹介

燃焼のメカニズムについて前章で紹介したところで、次に実際に焚き火をする上で必要な持ち物を紹介します。

焚き火をする上で必要な持ち物は以下のとおりです。

- 焚き火台

- 焚き火シート

- 薪

- 薪割り台

- 斧又は鉈やナイフ

- 着火剤

- 火種(マッチ等)

- 耐熱グローブ

- 火ばさみ

- 火吹き棒

- バケツ又はウォーターバッグ

- 火消しツボ又は火消し袋

焚き火台/焚き火シート

焚き火台や焚き火シートは、キャンプで焚き火をする上では必ず必要です。

キャンプ場は直火(地面の上で直接火を着けること)を禁止しているところが多く、野営キャンプをする際にも火事などのトラブルを防止するために、焚き火台と焚き火シートは必ず揃えるようにしましょう。

直火は地面の微生物を殺してしまうため環境にも良くありません

薪

薪は前章でも紹介したとおり燃焼を継続させるのに必要な可燃物であるため、焚き火の必需品です。

また、薪には「針葉樹」と「広葉樹」があり、それぞれ異なる特徴があります。

例えば、針葉樹は火が着きやすくて火持ちが悪く、その逆で広葉樹は火が着きにくく火持ちが良いといった特徴を持っています。

このため、調理用の熱源や、暖をとるといった焚き火シーンに応じて、針葉樹と広葉樹の使い分けをするのが得策です。

針葉樹と広葉樹の特徴の違いと使い分けの方法については以下の記事をご覧ください。

薪割り台/斧又は鉈/ナイフ

斧又は鉈やナイフは薪割りをするのに必要な道具です。

着火する際や、火が着いて間もない時は火力が弱いため、大きな薪には火が燃え移りにくいです。

このため、少しずつ火を大きくしていくためにも、焚き付け(着火の初期段階で使用する薪や木くず)のように火が着きやすい細い薪も準備する必要があります。

このときに活躍するのが斧又は鉈やナイフです。

購入したばかりの薪は太い状態のものが多いため、薪割りをすることによって細い薪(比較的火の着きやすい薪)を準備することができます。

薪割りで薪が割れた時の「パカンッ」という乾いた音は癖になります

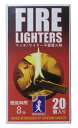

着火剤/火種(マッチなど)

着火剤があると、火種から薪に火を着ける時に燃え広がりを補助してくれます。

ホームセンターやスポーツ用品店のキャンプグッズ売り場で売られている着火剤でももちろん良いですし、安く済ませたい場合は麻紐も効果的です。

麻紐は段ボールや新聞紙を縛る時に使用する以下のような紐です。

麻紐をほどいてふわふわの状態にすると、非常に着火しやすくなります。

麻紐は非常にリーズナブルな着火剤なのでオススメです!

また、着火させる際にはマッチ等のような火種が必要です。

筆者はマッチやチャッカマンの他に、以下のような「ファイヤースターター」をよく火種に使用します。

ファイヤースターターは「ロッド」と呼ばれる部分と「ストライカー」と呼ばれる部分がセットになった着火用キャンプギアです。

マグネシウムなどの金属が塗られたロッドをストライカーで強くこすった際に、はがれる金属が酸化する際に発せられる熱によって火花を発生させる仕組みです。

火打ち石にイメージが似ていて、初めて着火出来た時は感動します!

以下のようなイメージで使用します

耐熱グローブ/火ばさみ/火吹き棒

火を使う時は火傷を予防するためにも耐熱グローブを使用するようにしましょう。

焚き火中は、空気が十分に取り入れられないと火が弱くなってしまいがちなので、火が弱くなってしまった時は、火ばさみを使用して薪の配置を変えて火と空気を触れさせましょう。

また、火吹き棒を使って空気を送りこむことでも弱った火を蘇らせることができます。

バケツ又はウォーターバッグ

焚き火をする際に大切なことは安全第一に焚き火を楽しむことです。

万一地面や周りの物に火が燃え移ってしまってもすぐに消火当たれるように、焚き火をしている間は水を入れたバケツやウォーターバッグを近くに置いておくようにしましょう。

火消しツボ又は火消し袋

焚き火の後片付けをする際にも持っておいた方が良いキャンプギアがあります。

それは火消し壺又は火消し袋です。

焚き火が燃えきる前に片づけをしなくてはいけなくなった場合に、燃えている焚き火に直接水をかけてしまうと多量の水蒸気が発生し、火傷の危険性があります。

また、水をかけることで焚き火台を急激に冷却してしまうため、焚き火台の破損の原因につながります。

こんな時に火消し壺や火消し袋があると、燃えている薪を壺や袋の中に入れて酸素を遮断することで安全に火を消すことができます。

焚き火の後処理に備えて、火消し壺又は火消し袋も準備しておきましょう。

なお、キャンプ場などで灰捨て場が設けられているところでは、所定の場所に灰を捨てるようにしましょう。

焚き火の手順を8ステップで解説!

それではいよいよ焚き火の手順についてご紹介します。

これまで紹介してきた火が着くメカニズムや焚き火台など焚き火に必要な道具類の準備を含めて、以下のとおり8つのステップに分けて紹介していきます。

- 【STEP1】焚き火シートと焚き火台を準備する

- 【STEP2】非常用の水と火消しツボなどを準備する

- 【STEP3】薪割りをする(小・中・大のサイズ分けをイメージする)

- 【STEP4】着火剤と薪を焚き火台にセットする(空気の通り道を確保する)

- 【STEP5】着火する(火傷に要注意)

- 【STEP6】炎を育てる(薪のサイズを徐々に大きくしつつ火吹き棒で空気を送る)

- 【STEP7】焚き火中は炎から目を離さない(焚き火を維持しつつ安全監視をする)

- 【STEP8】終わったらきちんと片付ける(焚き火台への水かけは厳禁)

【STEP1】焚き火シートと焚き火台を準備する

まずは焚き火シートと焚き火台を準備します。

焚き火台の下に焚き火シートを敷いて、万一焚き火台から火の粉や熱い灰が落ちても火が燃え移らないようにしましょう。

【STEP2】非常用の水と火消しツボなどを準備する

万一火が他のものに燃え移ってしまった場合に備えて、焚き火をする場所に水を入れたバケツやウォーターバッグを準備しておくことが大切です。

もしもの時に冷静に対処できるように、焚き火をする前には必ず水を準備しておくようにしましょう。

キチンと準備しておけば、万一の場合にも冷静に対処することができます

【STEP3】薪割りをする(小・中・大のサイズ分けをイメージする)

焚き火台と非常時の水の準備ができたら、いよいよ薪割りをしていきます。

薪割りをすると、一気に焚き火をしている感が高まりますね

小さい(細い)薪は火が着きやすい分燃え尽きるのが早く、大きい(太い)薪は火が着きにくい分火の寿命が長いです。

この特徴を利用して、着火初期は小さい(細い)薪に火を着けるようにして、小さい(細い)薪にしっかりと火が着いたら中くらいの薪をくべて炎を大きくし、炎が少しずつ大きくなってきたら、大きい(太い)薪に火を燃え移らせて炎を育てていくのが焚き火の基本です。

このため、小さい(細い)薪や中くらいの薪、大きい(太い)薪などサイズの異なる薪を薪割り時に準備しておくと焚き火の時にスムーズに火を育てることができます。

また、燃焼のメカニズムでご紹介したとおり、火が着くためには酸素が必要です。

着火の時に、薪と空気が触れ合う面積を大きくしておくと、より火が着きやすくなります。

そのためにやっておくことがフェザースティックです。

フェザースティックは以下の写真のように薪の表面をナイフなどで削り上げることで、薪と空気が触れ合う面積を大きくする焚き火のテクニックです。

広葉樹は樹木が硬く削り上げるのが難しいため、比較的柔らかい針葉樹でやることをオススメします。

筆者はこんなに上手くできませんが、少しでもやっておくと着火のしやすさが全然違います

【STEP4】着火剤と薪を焚き火台にセットする(空気の通り道を確保する)

薪の準備ができたら、着火剤と薪を焚き火台の上にセットします。

着火剤にはいろいろなものがありますが、さほど湿度が高くない日であれば、麻紐でも十分着火できます。

湿度が高く、麻紐ではなかなか火がつけられない場合は市販の着火剤を使用しましょう。

空気が通る空間を作ることを意識しながら、着火剤の上に火の着きやすい小さめの針葉樹をセットしていきます。

着火剤に火が着いたら針葉樹に火が移っていきやすいように配置取りしていきます。

焚き火での薪の置き方については以下の記事をご覧ください。

【STEP5】着火する(火傷に要注意)

着火剤と薪のセットが終われば、いよいよ着火です。

着火する際は、火傷防止のために耐熱グローブをあらかじめ装着するようにしましょう。

着火はマッチ、ライターやファイヤースターター等、自身がやりたい方法で火を着けましょう。

火が着いたら楽しい焚き火の時間です!

【STEP6】炎を育てる(薪のサイズを徐々に大きくしつつ火吹き棒で空気を送る)

火が着いた後は、空気を遮断してしまわないように火ばさみで薪の配置を必要に応じて動かしたり、火吹き棒で空気を送り込むことで火を育てていきましょう。

火が大きくなるにつれて、くべる薪のサイズも徐々に大きくしていきましょう。

焚き火鑑賞をする場合は、火が大きくなってきてから広葉樹を入れましょう。

火ばさみを使用する際にも耐熱グローブは忘れず装着するようにしましょう!

【STEP7】焚き火中は炎から目を離さない(焚き火を維持しつつ安全監視をする)

炎が安定したら、炎の状況を見ながら適時薪を追加して焚き火を維持しましょう。

焚き火は火の粉が飛び散ったり、風で炎が揺らぐ可能性があるため、近くに可燃物がある場合は燃え移るリスクがあります。

このため、火災防止のために、炎が安定してからも炎の監視を続けながら焚き火を楽しみましょう。

【STEP8】終わったらきちんと片付ける(焚き火台への水かけは厳禁)

焚き火が終わったら十分に温度が下がるのを待ってから、灰を片付けるようにしましょう。

まだ熱が残っている場合や、熱が残っている可能性がある場合は耐熱グローブを装着して片付け作業をするようにしましょう。

また、やむを得ず火が着いている途中で焚き火を終える必要がある際は、火消しツボや火消し袋を活用して安全に火を消しましょう。

最後に、灰捨て場のあるキャンプ場では所定の場所に灰を捨て、灰捨て場のないキャンプ場や野営では、責任をもって灰を持ち帰り処分しましょう。

なお、火が消えていない焚き火に向かって直接水をかけるのは危険なため絶対にやめましょう。

水をかけたところから急激に水蒸気が発生するため、火傷のおそれがあります。

ルールを守って安全に楽しく焚き火をしましょう!

焚き火の後片付け手順の詳細については以下の記事をご覧ください。

まとめ

キャンプで焚き火をするのに必要な持ち物は以下のとおりです。

- 焚き火台

- 焚き火シート

- 薪

- 薪割り台

- 斧又は鉈やナイフ

- 着火剤

- 火種(マッチ等)

- 耐熱グローブ

- 火ばさみ

- 火吹き棒

- バケツ又はウォーターバッグ

- 火消しツボ又は火消し袋

焚き火でうまく火を着けるための手順(8つのステップ)は以下のとおりです。

- 【STEP1】焚き火シートと焚き火台を準備する

- 【STEP2】非常用の水と火消しツボなどを準備する

- 【STEP3】薪割りをする(小・中・大のサイズ分けをイメージする)

- 【STEP4】着火剤と薪を焚き火台にセットする(空気の通り道を確保する)

- 【STEP5】着火する(火傷に要注意)

- 【STEP6】炎を育てる(薪のサイズを徐々に大きくしつつ火吹き棒で空気を送る)

- 【STEP7】焚き火中は炎から目を離さない(焚き火を維持しつつ安全監視をする)

- 【STEP8】終わったらきちんと片付ける(焚き火台への水かけは厳禁)

本記事が、焚き火の着火でお困りの方の助けとなれば幸いです

コンパクトな焚き火台がオススメの理由については以下の記事をご覧ください。

コメント